人气排行榜

学术论争,岂能造谣污蔑?

2020-01-01 责任编辑:贤良港 我来说两句

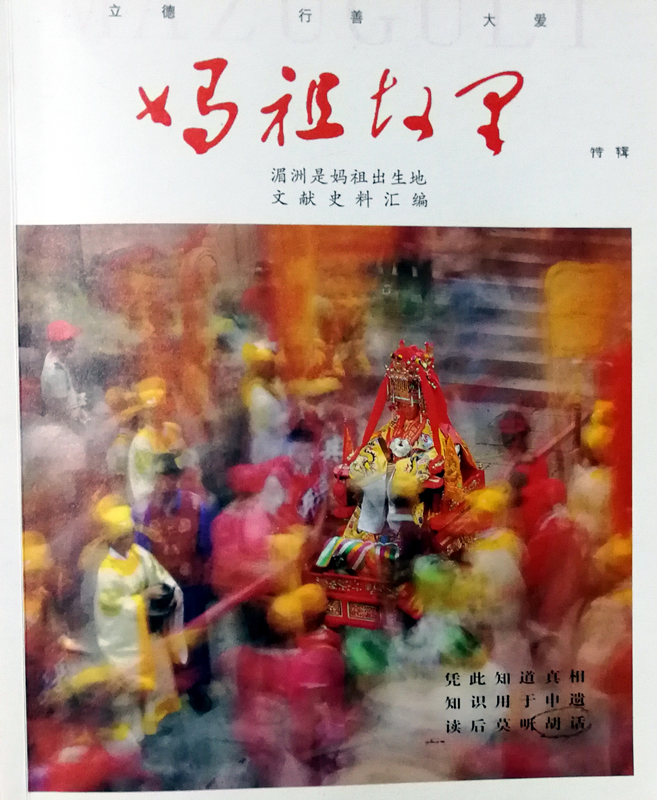

2016年5月,《妈祖故里》特辑刊发了编者刘、朱二人联合署名的《读出历史的真相》。其中,朱合浦执笔的《前言》,不顾事实,颠倒黑白,出言不逊,胡话连篇。而最近隆重召开的第四届世界妈祖文化论坛会议期间,还“沉渣泛起”,有人居然把这本“第三次印刷的书”,分发到所有“与会代表住宿酒店的床头”,“800多位代表人手一册”。

这本造谣污蔑、胡话连篇的东西,朱某不仅不加反思纠正,不以为耻,反以为荣,居然沾沾自喜地认为:“我重新读一遍《前言》,越读越起劲,为自己三年前能够写出如此犀利的文字而自豪!”“让读者认识我面对是非拍案而起的激情,领略阿朱文风凌厉的一面”,它就如同“真理的光芒”一样;再三认为“有人对本来明确无误、理所当然的事持怀疑甚至否定态度,而且每隔一段时间,这种怀疑论、否定论就会沉渣泛起,在社会上鼓噪一阵,以吸引眼球,以扰乱公众视线”。其语言的自负和“凌厉”确实令人吃惊!难怪我市一位文化界头面人物读后会感慨道:“学术争论啊,搞得剑拔弩张,急赤白脸的。扣帽子,打棍子,文革遗风,这又何必!”

“来而不往非礼也”。有鉴于此,本文仅就他文章中针对本人的论调,再作一番批驳。 首先,真如朱某所云:“千余年以来,妈祖出生于莆田湄洲岛既是学术界的共识,也是常识。”“妈祖出生在湄洲”“是明确无误的事”吗? 先请看看现实情况吧—— 2009年9月30日,联合国科教文组织政府间保护非物质文化遗产委员会第四次会议审议,决定将“妈祖信俗”列入世界非物质文化遗产。其《第4.COM 13.18号决议》一开头妈祖信俗的“传承发展”“由来”部分,就明确写道:“妈祖诞生和成长在公元10世纪的湄洲”;中间的“历史由来源起”部分,比较客观地认为“妈祖的生卒年与家世,史料中有多种传说”,并重申了妈祖“公元960年农历三月二十三出生于福建莆田湄洲。”只是末尾却又说“妈祖诞生和成长在公元10世纪的湄洲岛”。 瞧,由“以时任党工委副书记唐炳椿为组长、湄洲妈祖祖庙董事会董事长林金榜为副组长的妈祖信俗申报世界非物质文化遗产工作小组”,自己的申报材料,乃至其后的“决议”中,都说得前后不一,颠三倒四,怎么还说是妈祖诞生地问题“早已尘埃落定”,“本来明确无误”,“千余年以来,妈祖出生于莆田湄洲岛既是学术界的共识,也是常识”呢? 再说,“千余年以来”,对妈祖出生地的认知,就那么高度一致,成为“常识”性的“共识”吗?非也! 这完全是夸大其辞,颠倒黑白,歪曲历史真相——恰恰相反,九十年代之前,学界乃至民间、湄洲岛妈祖祖庙,历来都认定妈祖诞生在贤良港,而并非湄洲屿。 请看以下史实: 1、1960年12月,北京大学历史系编辑、向达校注的《中外交通史籍丛刊·两种海道针经》(中华书局,1961年第一版),第142码载:“浮禧所……内是黄螺港,妈祖家”。其下面的词条注释,进一步明确说明:“浮禧所即莆禧所。天妃林氏相传家在贤良港,黄螺港即贤良港。”向达(1900-1966年),曾任浙江大学、西南联合大学教授;建国后,任北京大学一级教授、图书馆馆长、中国科学院历史所第二所副所长兼学部委员;《历史研究》、《考古学报》编委,主持《中外交通史籍从刊》。 2、八十年代初期,当时担任湄洲祖庙首届董事长的林文豪先生,与时任贤良港天后祖祠董事长的林金应先生多次一起陪同台胞瞻仰天后祖祠时说:“这是妈祖诞生地的董事长”。

3、1987年农历十一月,贤良港妈祖祖祠整修竣工开光庆典,湄洲岛祖庙董事会首任常务董事长林聪治(阿八,林金榜之母)亲自送贺匾、花篮、红烛、红包、鞭炮等贺礼,到妈祖祖祠祝贺。如果贤良港不是妈祖诞生地,她哪里会有如此虔诚的举动呢?

4、1988年,莆田市博物馆副馆长、福建省考古博物馆学会理事、妈祖研究会筹备委员会委员林祖良编撰,1989年4月由福建教育出版社出版、香港联合出版社印制的画册《妈祖》,该书白纸黑字载明:“妈祖世族聚居地——贤良港”。 5、1990年元旦,鹭江出版社授权美国TLNCOR公司全世界出版发行一册精美的《妈祖圣迹》(林祖韩、伯炎撰文,蒋维锬、宋元模等参与编辑)。其《前言》和《礼佛求嗣》篇都载明:妈祖诞降于“福建湄洲湾畔”,“妈祖诞生地——贤良港(今港里)”(见该书第169码);其父母生活在“莆田湄洲湾北岸贤良港(今莆田忠门镇港里村)”,曾到贤良港“接水亭”求嗣等等。该书的扉页和大红缎面封底,两处都赫然盖有湄洲妈祖祖庙的硕大宝印。 再往前看看清代乃至近代的碑记和名家史书记载吧: 1、1666年,清廷实行沿海“截界”,居民内迁。流寓在涵江凤岭一带的原莆田忠门莆禧士民,为怀念故乡,自筹资金在鉴前鼎建城隍庙,并取原莆禧“鲤江城隍庙”为庙名。其《凤岭鼎建鲤江城隍庙碑记》载:“遵海而西一里许,浦号贤良港。宋建隆初,天妃笃生于斯。”(收入《福建宗教碑铭汇编·兴化府分册》第215码,莆田人、厦大教授郑振满等编纂,福建人民出版社1995年出版)莆禧城福建省第四批文物保护单位之《敕封守御城隍大神碑文》所载与之完全相同——因为涵江凤岭居民,原本就是忠门鲤江(又称禧江)的截界移民。这是石碑上铭刻的历史记载。【当时迁移百姓许多被安置在了黄石、涵江等人口稠密之地,这与“湖广填四川”之目的等等,都不可同日而语——并非驱赶到所谓的“地瘠民少的海边斥卤荒地”(刘福铸语,原污指海丝重要良港贤良港)。 2、康熙二十四年(1685)出版的《天妃显圣录》,九牧林“正一品族孙”林麟焻所作的序文中,明明白白写道:“以曾祖弃官归隐,厥后移居海之滨,妃自是诞焉。今世祀祖祠尚在,予过而瞻拜之。”当时他是以“户部江南清吏司主事”、重臣大员的身份衣锦还乡,特地诣贤良港瞻拜并整修祖祠的。其“妃自是诞焉”和“世祀祖祠”所在地,便明明确确是在“海之滨”的贤良港。 3、雍正三年(1725)面世的《天后显圣录》(即《天妃显圣录》修订版),署名“族孙林有胜”之序言亦指明,天妃“先祖避乱,遂移居东海之滨,……而天妃诞降于其间。”她是“入湄屿焚修”的。 4、莆田最后一位进士、曾任翰林院编修的张琴,于1928年前后撰写的《莆田县志》(近年由上海书店、江苏古籍出版社正式出版)。可以说,此书稿是明弘治《兴化府志》后,莆田最权威、最重要一部史乘,较前人增添了不少新东西,使得记载更加具体、翔实。诸如《卷十八•坛庙》载明:“神林氏……生于莆禧港。”其《卷五•山川》条载:“贤良山:为安乐里左一支,由琼山发脉,横列三峰,曰螺峰、狮峰、象峰。居民数百家,宋圣女林氏天后故宅在焉。螺峰之阳有圣井,即天后窥井得符处也。” 5、关于世代传承的妈祖诞降地和妈祖的“父母之邦”,还有一个影响广泛、古今相传的铁证——民间习俗“妈祖走娘家”。千百年来,广大妈祖信众都把到天妃故里贤良港“娘家”上香朝拜,作为一项重要的妈祖信俗活动。这一习俗,在康熙年间地方官奉旨春秋谕祭后,风气更盛。正如莆田妈祖研究先行者、地方文史专家肖一平先生1987年8月出版的《海神天后东渡台湾》一书所言:“妈祖的远祖,九牧六房林蕴宗祠在莆田城内,亦陪祀妈祖。妈祖生父母祠在莆田忠门乡港里村,祠内陪祀妈祖及其兄姐神位。每遇妈祖节日,妈祖祖庙的出巡妈祖必到以上各祠谒祖,即所谓妈祖‘走娘家’,当地林姓宗亲例必举行大规模的迎驾活动。”试问,倘若贤良港不是天妃故里、“父母之邦”,哪能获得如此荣光?倘若不是严格地依此礼仪程序办事,那么长幼尊卑之先后次序,不是完全“乱了套”吗? 正是这种代代相传、心心相印的信俗活动,也即“活着的历史”,促进了各个妈祖宫庙、广大信众之间的密切联系,使之彼此更加活络和谐。不是吗,千百年来,“妈祖走娘家”一直成为联谊的神圣纽带与沟通桥梁。 总之,古今许多妈祖史料和民间习俗,均言之凿凿,准确无误。这至少说明,所谓 “千余年以来,妈祖出生于莆田湄洲岛既是学术界的共识,也是常识”,“本来明确无误”云云,完全是胡说八道! 本人作为1987年就开始参加首届妈祖国际研讨会的论文作者,作为历史的亲历者和见证者,以我所知,所谓“妈祖是生于湄洲岛的渔家女”之类“标新立异”的奇谈怪论,只是1986年之后才出现的“偏识”——更遑论什么“常识”云云。回顾当代妈祖研究的历程,九十年代之前,即某些人出于自身目地信口开河、胡言乱语之前,海内外人士对于贤良港为妈祖诞生地和父母之邦,并无存在任何异议,而是一致认定妈祖就是诞生在贤良港的。当时确实并不存在任何争议与分歧“异说”;所谓“妈祖出生于莆田湄洲岛既是学术界的共识”,“是明确无误的事”,根本就是罔顾史实的弥天谎言!真想不到时至今日,朱某还在撒谎胡说,蒙蔽读者,误导学界,欺骗老外! 其二、朱合浦还公然造谣、指责本人“别有用心”、“好为人师”,“胡说什么湄洲原来可以代指‘莆田全市’!” “所谓‘大湄洲’即莆田全境”,“可以指莆田任何地方”;“炮制出一种奇葩怪论,说古人记载妈祖诞生在‘湄洲’”屿,其实古时指的是‘大湄洲’。此说企图以釜底抽薪的阴招,从根本上否定妈祖出生于湄洲岛的定论。” 我倒想问问朱某:本人《灵境文心》(《西安出版社》)、《妈祖言覃考辩》(《西安出版社》)、《海丝雕龙》(《中国文史出版社》)等近百万字的有关妈祖著述中,何处何曾说过“湄洲”可指代“莆田全境”、甚至于“莆田全市”?!如果举证不了,那就是你公然撒谎,欺骗读者,污蔑本人! 为了方便读者明辨是非,免除翻检之劳,笔者特地将2012初稿的《妈祖诞生地考辨》中有关解说“湄洲”的文字摘录如下;也好让朱某的造谣污蔑不攻自破—— 首先,我追根朔源,从文字学上“顾名思义。所谓‘湄’,《尔雅·释水》和《说文》均曰‘水草交为湄。’《传》正义曰:湄是水岸。……也就是说,凡属水草丛生的水岸,‘水中的陆地’,甚至‘大陆及其附属岛屿’,皆可总称为‘湄洲’。”进而推延说明“广义的大湄洲之地,涵盖湄屿在内的莆田海滨——包括湄洲湾北岸、城郊白湖、涵江圣墩等一个方圆数百平方公里的范围。”最早见诸史料的圣墩顺济庙,不就在涵江沿海吗?史学大家周瑛不也是如此认定的吗? 末了推论道:“面对这水光潋滟、水草茫茫的土地,以何相称最为恰当呢?有宋以来,莆邑最具知名度、最响亮的品牌,莫过于湄洲妈祖了。因此,以‘湄洲’统称之,确实是名正言顺,名至实归。这一点,只要想一想现在莆田市的报纸取名《湄洲日报》,莆田市社科联刊物取名《湄洲论坛》,就不难理解了——当然后者是泛指更广义的‘湄洲’以代表全市。” 这里,本人所界说的“大湄洲”概念,不是表述的十分明确且清楚吗?即指“水草丛生的水岸”、 “水光潋滟、水草茫茫的土地”;它“涵盖湄屿在内的莆田海滨”、 “方圆数百平方公里的范围”。而据公开媒体和莆田乡土地理载明:莆田陆域总面积有4119平方公里,哪里仅区区“方圆数百平方公里的范围”,就足以代表整个莆田市呢? 请广大读者评判一下:这哪里是如朱某所武断强加给我的“所谓‘大湄洲’即莆田全境”,“可以指莆田任何地方”;“‘湄洲’指代‘莆田全境’”呢?谁有如此无知和愚蠢吗? 真没想到,以上这些简单明了的文字,竟被朱某别有用心地完全歪曲了。面对他拙劣得可怜可笑的阅读能力,我倒要说,真正“连常识都不懂,连逻辑都不顾”的,我看就是朱某自己! 我还认为,朱某所言,应该就是逻辑学所载的:故意将对方推到一个明显荒唐可笑的地步,自己就可以“得胜回朝”了。这究竟是公然造谣污蔑,还是正常的学术争论呢?因此,“智商会低至如此”、“断章取义、移花接木、诳骗世人的做法”、“揣着明白装糊涂”、“公然说谎”等等吓人的高帽,还是还给朱某自己吧——他戴上不正合适吗? 再说,为什么朱某自己文中可以说“眼下的《湄洲日报》《湄洲论坛》本来就是想借“湄洲”的大名来为报刊提高知名度”,而本人借此来说明湄洲并非湄洲岛独自所有的,它有时可以是一个包含大一些的概念就不行吗? 这里还有澄清一下史实:1985年7月,莆田市社科联刊物取名《湄洲论坛》,以及其后的《兴化报》改名叫《湄洲报》、《湄洲日报》,二者之所以冠以“湄洲”二字,原本并非是“想借湄洲的大名来为报刊提高知名度”(尚且当时的湄洲岛还没有多大的“知名度”呢),而只是为了开发湄洲湾、振兴莆田市的需要(本人恰巧当时应聘为《湄洲论坛》的兼职编辑)。 这里要特别提醒的是,有些人之所以搞不清大小湄洲之别,除了朱合浦及极个别别有用心者故意把水搞浑,恐怕还有这么两个重要因素:一是不明确逻辑学上大小概念有时候大概念可以包涵小概念的规定(所以“湄洲屿”时而可称为“湄洲”,但大湄洲却从来没有缩称为湄洲屿的);二是历史上,从宋到明长期以来贤良港与湄洲屿,同属于崇福乡新安里。这只要打开地图看看,便可一目了然——也就是说,妈祖当年为“里中巫”,即新安里之“里中巫”。所以妈祖的第一个封号,即宋高宗褒封的“崇福夫人”,就是沿袭惯例,以地名称谓的。 其三,与之密切相关的,是我对蒋维锬先生的评价是否客观公正问题。 事实真如朱某所指责的、本人“借已故的蒋维锬先生说事”,“用无礼甚至是侮辱的语言攻击坚持妈祖出生‘湄洲论’真理的已故著名妈祖文化学者蒋维锬先生”,“借‘学术争论’来诋毁往生者的行为”云云吗? 对于已故的蒋维锬先生对于妈祖文化研究的功过得失,我在《妈祖研覃考辩·后记》已经有比较全面、具体的阐述。我说过,“从研究和传承妈祖文化层面来说,蒋先生的功劳和成绩是明显的”,可谓在其位而谋其政;但终其一生,他在妈祖文化的一些基本点上(例如妈祖出生地、家世身世、妈祖封号等),蒋先生始终存在曲解和误导(诸如他提出妈祖“本是湄洲屿上的一个普通的渔家女”“跟都巡检府是毫不沾边的”;妈祖封号不包含“天后”、褒封“天后”是在乾隆二年,等等)。然而,正如蒋维锬先生自己所言:有人“往住又给历史披上重重叠叠的面纱,令人难识庐山真面。而只有拨开迷雾,正本清源,才能还历史以本来面目。”(详见蒋维锬《“妈祖”名称的由来》)蒋先生还在《台湾第一座妈祖官庙非施琅所建(台南大天后宫渊源新考)》中明确指出:一种错误的认知,经过一再重复,也就会成为可怕的公共误识;因此必须摆脱“曲笔史家精心设置的陷阱”,“重新作出考证,以还历史的本来面目” ,“应该尽快把事实真相向外界澄清”(全文见《中华妈祖》2009、3第22码)。 平心而论,从1986年春蒋维锬先生的“第一篇”妈祖研讨论文《还其大海女儿的本色——妈祖形象刍议》开始,他就对妈祖究竟出生在哪里等基本概念迷糊不清,困惑不解。因此他一再提出:“妈祖本是湄洲屿上的一个普通的渔家女”,“妈祖本是一个出生在湄洲屿上的女巫,跟都巡检府是毫不沾边的。”“总之,我认为妈祖是湄洲民女出生,而不是都巡检府的小姐。”(详见蒋维锬《妈祖研究文集》,海风出版社,2006年);他还曾对廖鹏飞的《圣墩祖庙重建顺济庙记》提出质疑:“怎么可以把距离湄洲屿近百里的涵江白塘圣墩,也称作‘湄洲’呢?”并对此感叹道:“不明底里的后代人把‘湄洲’与‘圣墩宫’联在一起”,“明人费元禄、何乔远等亦认为如此”;而他自己“坦白地说:‘原因何在却弄不清楚’”。(均详见蒋维锬《关于圣墩遗址问题的再商榷》)可以说,正是由于不明白“湄洲”概念之大小、变化,才使得蒋先生陷入了难以自拔的误读误判的泥潭。在他眼里,“湄洲”始终就全等于“湄洲屿”;“神女生于湄洲”,就是“妈祖生于湄洲屿”云云。 “金无足赤,人无完人”,对于任何人,不管生者、逝者,都应一分为二,理性评价。对于蒋先生,本人一是匡正其论述的误讹之处,二是提出评价应当客观公正。难道这样就会“令人不齿”?就是“老而猥琐”吗?难道就非得像有些人恭维吹捧的那般,吹嘘蒋先生是“妈祖文化研究的拓荒者与导航者”,“他为让湄洲走向世界,让世界朝圣湄洲做出巨大的贡献,堪称‘大陆妈祖研究第一人’、‘妈祖文化之先驱’”,“我们失去了一位慈父般的良师,妈祖文化事业失去了一位可敬可歌的文学巨匠”;“我们失去了一位旗手,一座标杆。蒋先生的仙逝无疑是妈祖文化研究领域的重大损失,就像该领域内的超强地震”。“他的学术态度极其严谨”、“他满腹经纶,厚德可风”,“博古通今”、“淡名薄利,堪称一代宗师”,“这种由学养滋润出的‘仙风道骨’般的气质是常人难以企及的。”……试问,诸如此类的评价,难道就客观公正、实事求是了吗?这样才不会“贻害无穷”吗?我想,即使蒋先生重生再世,恐怕也会对这些过誉声称:“对此赞誉,实不敢当!” 其四,朱某还公然借论争之名,对我进行人身攻击,胡说什么:“‘好为人师者’炮制出一种奇葩怪论,还敢摆出一副名师架子,实在有辱斯文。但凡思维正常者听了如此怪论,都会哑然失笑!”“不要‘老而猥琐’为好!”“应改弦更张,从此不应再说胡话”云云。 本人确实当过50年的中小学乃至大学教师和教研员,并且十分爱好这个高尚的职业。因为教师最基本的一条,就是忠诚老实,从不撒谎。这一点与朱某绝不一样;同时我也力求踏踏实实干好本职工作---因此被评为“全国优秀教师”,莆田市委、市府授予“杰出人民教师”、福建省政府授予“特级教师”等荣誉称号——就这些荣誉而言,岂容朱某个人说三道四,妄加非议! 也许有人会认为本文不够客气,欠温良恭俭让;但只要知晓朱某用语之粗鄙无理,就不难理解了——诸如“对立面的围追堵截,甚至于不惜动用卑劣手段来封杀!”“打横炮”、“捣乱”、 “一粒老鼠屎”、“兴风作浪”、 “挖空心思”、“破坏大局”、“狡辩”、“心怀鬼胎的人故意捅漏子、搏出位”、 “数典忘祖,无出其右!”、 “这伎俩实在高明,但也实在阴险。”“迎头痛击”……真令人难以相信,这便是“长期从事文化工作”的、所谓“最美志愿者”的“最美”论说语言啦! 作者:许更生 |