人气排行榜

【莆阳学者说妈祖】之二

2019-11-10 责任编辑:贤良港 我来说两句

|

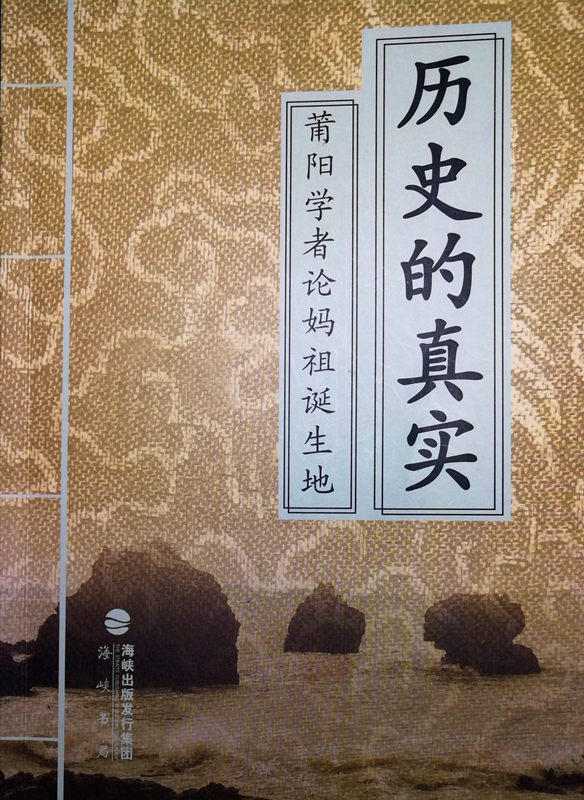

《历史的真实——莆阳学者论妈祖诞生地》

前 言

一

编辑《历史的真实——莆阳学者论妈祖诞生地》这本书,是受宋代莆田地方史学家李俊甫《莆阳比事》之启发,旨在莆阳学人对本地的历史、地理比较了解,对当地的信俗、文化比较熟悉,他们撰写妈祖诞生地的文章,比较客观真实可信,避免出现一些类似于“妈祖诞生于贤良港湄洲屿”或“妈祖诞生于湄洲岛贤良港”那些张冠李戴、自相矛盾之悖论。

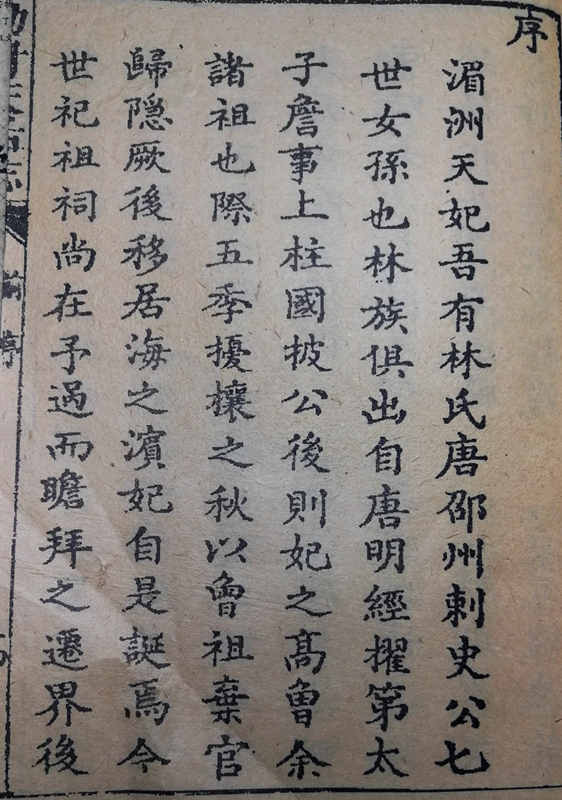

其实,妈祖不是一个具体的人名,只是后世人对其善行、仁慈、厚德的一种尊称。据《林氏大宗谱》记载,她的真实名字叫林默,是唐代九牧林蕴的七世孙女,宋代莆阳都巡检林惟慤的第六女,于宋建隆元年(公元960年)三月廿三诞生于莆阳湄洲海滨贤良港林家大院,宋雍熙四年(公元987年)在对面湄洲屿羽化。因此,正确的表述是:妈祖的真实名字叫林默,作为人,她诞生于贤良港(今莆田忠门港里村),作为神,她羽化于湄洲屿(今之湄洲岛)。

二

自1987年纪念妈祖千年祭活动至今,已整整30多年了。30多年来,经过海内外专家学者对妈祖文化的挖掘、整理和研究,取得了一些成果,但也出现了诸如“天后不是妈祖封号”、“妈祖是渔家女”等等的伪成果。为什么会出现这些令人匪夷所思的谬论呢?原因是多方面的,但关键的问题,是有些学者的学术良心出了问题。这些学术良心出了问题的学者,连引用大明《兴化府志》,也要掐头去尾、断章取义,误导读者、蛊惑信众。 在古代,中国把学者称之为“士”。士为四民之首。古代圣贤对士子给予很高的道德寄托。孔子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”(《论语》) “道”是什么呢?“孟子曰:尚志。何谓尚志?仁义而已矣。”(《孟子》)仁义是儒家的重要思想,本意是辨别是非曲直,通晓大义。但如果学者的学术良心出了问题,就会不顾是非,不通大义,就会为虚名利禄,为迎合权谋时政而胡说八道。 比如所谓“妈祖文化研究第一人”,在引述明代周英、黄仲昭《兴化府志·户纪·山川考·湄洲屿》词条,就是采取嫁接事实、颠倒主次方法炮制。这种学术偏见,一时误导了许多不求甚解、只顾抄袭的所谓“妈祖文化研究者”,也使许多不明真相的读者深受其误。所幸的是,一些莆阳学者士心未泯,还能通晓大义,辨别是非,发现了其中的猫腻。如林祖韩1989年在《贤良港和天后祖祠调查》一文中就指出:有人引述“明弘治《兴化府志》户纪·山川考·湄洲屿条云:‘林氏灵女今号天妃者生于其上’这条引述不完整。”许更生在《妈祖诞生地考辨》一文中也指出:有专家引述这条重要史料时,刻意省略了“若湄洲,若上黄竿、下黄竿,与夫南日山”等重要文字,蒙骗读者,误导学界,使人不明了当时“湄洲”是跟“湄洲屿”一样的“海上岛屿”,为所谓“湄洲就是湄洲屿”埋下伏笔。天妃“生于其上”的主语,应该是承前省略的“湄洲”,而并非词语条目“湄洲屿”。诸如此类的谬误,在“妈祖文化研究旗手”的旗帜下,不说比比皆是、连篇累牍,也可以说随处可见——诸如“别无巡检,就是北宋没有都巡检”、“妈祖‘九牧林’家世明显是后人杜撰”、“林清标编修《敕封天后志》时夹带了私货”、“妈祖是渔家女不是官家女”等等。  ▲林麟焻为《天妃显圣录》作序

对“妈祖是渔家女”,林镗在1987年《关于妈祖 (林默)的家世和她的传说》一文开篇就指出:“妈祖就是出身于世宦家庭,有的报刊说是渔家女,编造失实。”

对“湄洲”概念大小之别,陈容明在1990年撰写的《妈祖的出生与出身》一文中,也曾提到过:“请注意湄洲两个字,人们往往把湄洲、湄洲湾、湄洲岛、湄屿的概念混淆了”。“早在明代,就有人提议以湄洲湾沿岸为地域,在仙游枫亭立湄洲县。近年,更有人提出在秀屿设湄洲市,把湄洲湾的莆田北岸和惠安南岸统一起来,以利于这个‘世界不多,中国少有’的天然良港的开发。故宋代史料中的湄洲不应理解为现在的狭义的湄洲乡或湄洲屿,而是广义的湄洲。这还可以从元代莆田人洪希文的诗中得到验证:‘平洲远屿天所划,古庙不独夸黄湾;至人何心恋桑梓,如水在地行曲盘。’在这里,洪希文把黄螺港黄湾所处的大陆称作‘平洲’(湄洲),把湄洲屿称作‘远屿’”。

陈天宇在《妈祖诞生地之我见》一文中也指出:台湾《林氏大宗譜》记载:“北宋初北方流民涌入莆田湄洲沿岸,林默造木排渡难民往澎湖定居謀生。从北方流民能‘涌入’来看,这个湄洲沿岸只能在陆地边沿,而不可能跨海到岛屿上。从这一记载也可得知当年湄洲这一地名并非湄洲岛专用。” 而许更生在“湄洲”概念大小之别作了比较深入系统的研究。他在《妈祖研谭考辩》、《海丝雕龙》专著中指出:古往今来,“湄洲”均有大小概念之别,小湄洲好理解,它仅指湄洲屿而已——古时又称鯑山或鯑江。广义的大湄洲之地,涵盖湄洲湾内的莆田海滨——包括湄洲湾北岸、秀屿、涵江圣墩等一个方圆数百平方公里的范围。明白了“湄洲”地理概念之大小之别,这个看似扑朔迷离的妈祖诞生地难题也就迎刃而解、豁然开朗了。许先生指出,这并非他的主观臆断,而是立足史实的客观存在。有人可能困惑不解地质疑:怎么可以把距离湄洲屿近百里的涵江白塘圣墩也称作“湄洲”呢?蒋维锬先生生前对此就感叹道:“不明底里的后代人把‘湄洲’与‘圣墩宫’联在一起”,“明人费元禄、何乔远等亦认为如此”,而他自己“坦白地说:‘原因何在却弄不清楚’”。(蒋维锬《关于圣墩遗址问题的再商榷》) 可以说,正是不明白“湄洲”概念之大小之别,使得蒋先生陷入了难以自拔的误读误判的泥潭。在他眼里,“湄洲”全等于“湄洲屿”;“神女生于湄洲”,就是“妈祖生于湄洲屿”云云。而且,一些“专家”继承了蒋先生自己都弄不清楚的误读谬传,一直强调:湄洲、湄屿、即今湄洲岛。此误读误判流传至今。  ▲林清标为《勅封天后志》作序

金文亨是莆田当代著名的文化学者,对莆阳本地信俗、文化比较熟悉。1987年,1990年,时任莆田市社科联常务副主席的他发起并成功地组织、举办了两届妈祖信俗全国学术研讨会。之后,他对贤良港的妈祖信俗及当地的历史、地理也做了多次深入实地的田野调查,了解了很多历史地理地貌变迁的数据,掌握了大量第一手珍贵资料,写出了令人信服论文和专著。他在《妈祖文化源流探析》、《妈祖的足迹》等著作中,从历史、地理、习俗、宗教、文化等多角度、全方位阐述了林默如何变成了妈祖,妈祖信俗如何产生形成的轨迹,以及妈祖信仰从民间到官方的过程。他在《妈祖的足迹》一书中这样写道:“在贤良港这块独特地理环境和传统文化薰陶下成长起来的林默(妈祖),为人也好,为神也好。……北宋初年,少女妈祖就能‘机上救亲’,‘航海寻兄’,就能为亲人,为渔民,为过往的商船预险护航,就能让荒无人烟的‘莱屿长青’,就能为百姓‘祷雨’、‘恳请却病’,就能收伏为非作恶的海怪……她从贤良港走出来,到湄洲屿羽化升天。一百五十多年后,即南宋初,作为‘龙女’的妈祖在兴化军城及附近白湖一带显灵,‘现身渡劫’,指示‘圣泉救疫’,人们又在军城郊区白湖立祠纪念她。消息传到朝廷,朝廷褒封她为‘夫人’。妈祖走出兴化军,走向全国。妈祖走上神坛,妈祖信仰产生、形成……”这些温暖的表述,凸显了一位敦厚学者对妈祖的虔诚之心和对史实把握的自信。

三

书中辑录了十位莆阳学者谈论林默(妈祖)诞生地的文章,有清乾隆六年举人、官惠安县儒学教谕林清标,有林镗、林祖韩、肖一平、陈容明等已故的当代老先生,他们即使在耄耋之年,还在孜孜不倦研究莆田历史,研究妈祖文化,可谓是莆田文史界之泰斗。书中也辑录了金文亨、许更生、陈天宇、杨榕、黄国华等诸位现代老先生的文论,他们或已古稀,或近花甲,仍在披阅浩繁史料,挖掘古籍善本,深入研究妈祖信俗文化,阐述妈祖信仰如何产生的轨迹;他们不辞辛苦,深入实地田野调查,获得了第一手史料,揭示了妈祖信仰从民间到官方的过程;他们不屑迎合,秉笔直书,客观真实地记录了妈祖文化研究过程的历史真实。同时,书中也辑录了国家主流媒体近几年对妈祖诞生地独特的信俗文化所做的客观记录和报道。

怀着一颗妈祖心,静静地坐下来,读读莆阳这十位学人撰写的文论,看看刊发在国家主流媒体上的文章,便会在润物细无声中,明白林默诞生在哪里,感悟妈祖大爱之所在…… |