【莆田学者说妈祖】

2019-10-03 责任编辑:贤良港 我来说两句

|

纵观妈祖研究历史,造成妈祖出生地错判的原因主要有二。一是混淆了大小湄洲的地域概念,尤其是逻辑学上的“大概念有时可以包含小概念,但小概念不能包容大概念”;搞混湄洲岛(古时称为“鯑山”、“鯑江”“湄屿”)与贤良港、涵江圣墩祖庙地点。二是将“故里”、“祖籍地”统统认定为出生地。

▲贤良港三炷香礁石

最近,由陈秋平任总编的洋洋巨著《妈祖文化志》4卷本,仍然把已故蒋维锬先生自己都“弄不清楚”的古人为什么把“湄洲与圣墩宫连在一起”;弄不清楚的“故里”、“祖籍地”之疑问,重新抄进了《妈祖文化志》4卷本中。而支撑这种误判的所谓“有力物证”,就是被证伪的一处摩崖石刻“天妃故里”、以及刻着“天妃祖籍地名上林”的小小石碣,造成令人可笑的硬伤。

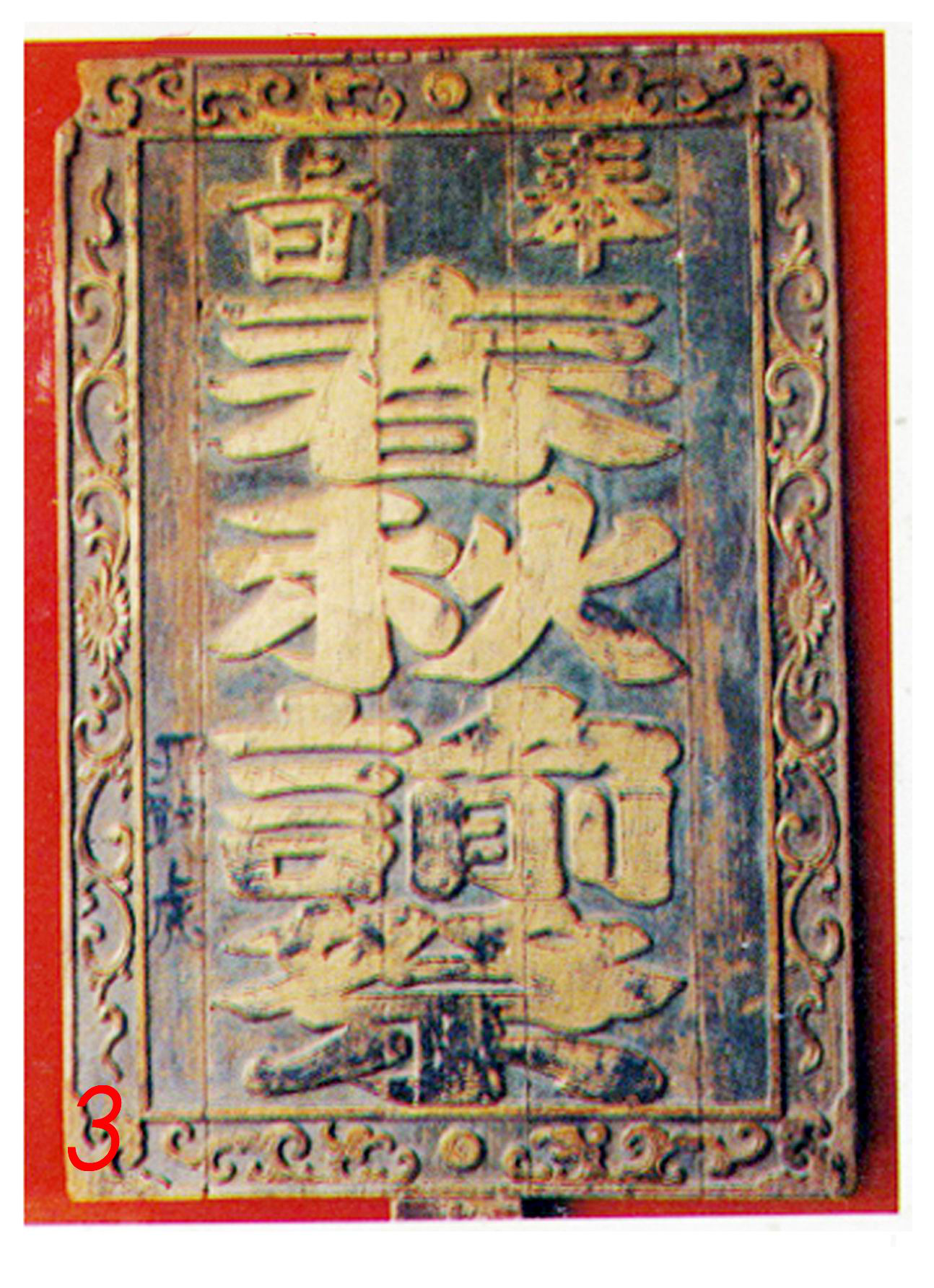

▲这是真文物 :清乾隆年间春秋谕祭牌

文化学者应有起码的文化自信和学术良知,而不应该为了虚名利禄、迎合权谋而胡说八道。众所周知,按一般生活常识,“故里”、“祖籍地”绝非全等于“出生地”。这种常识性的东西一错再错,不知是真无知还是伪学识?不知是认知漏水了还是理性短路了?例如,国门开放,莆田人早已“走天下”,如今许许多多年轻一代莆田人的“出生地”,已经不是世代生活的“祖籍地”莆田了,而是出生在北京、上海、广州、深圳,甚至巴黎、伦敦、纽约、马德里等等;当然,绝大多数没有走出去的“土生土长”莆田人,他们出生于故里,与祖籍地是相符、一致的。

▲莆田市政协原主席林文豪曾经多次到贤良港天后祖祠考察,肯定妈祖诞生地妈祖走娘家活动遵循古制很有特色。

退一万步讲,即使两处石刻都是真文物,也证明不了“天妃故里”、“天妃祖籍地”就是其出生地。我国汉民族习惯于把祖宗三代生活之地,称为“祖籍地”;将自己生长或较长居住之地,称为“故居”、“故里”。众所周知,有两位历史大名人朱熹、蔡襄,他们的“祖籍地”就跟“出生地”不同,因而“故里”、故居也分散多地。

史载,朱熹(1130-1200年),宋朝著名的理学家、教育家,儒学集大成者,世尊称为朱子。其祖籍是徽州府婺源县(今江西省婺源)松岩里,但出生在宋南剑州尤溪青印溪畔。莆阳著名大臣蔡襄,出生在仙游赤湖蕉坑,后迁居莆田,在城南三里兴建新宅。古时诗人王龟龄有《过端明故里》诗云:“怀章南过公乡,驻马遥瞻数仞墙。丹荔株株经品藻,乔松叶叶惠清凉。……”所以莆田、仙游均有蔡襄的“故里”、旧居。故此,晚年他在包括名著《荔枝谱》在内,均署名“莆阳(包括莆田、仙游)蔡襄”,真可谓客观、明智之举!

▲贤良港宋代古码头

清代一些史册称“福建湄洲系神(指妈祖)原籍”,“敕建神祠于原籍莆田湄洲地方”。汉族原籍、祖籍的认定,一般以父系血缘3-4代为界。即一些已经离开了祖先出生地的人,他们的后代,仍追溯祖先的出生地或家乡为祖籍地,即“籍贯”。妈祖世家之中,除了“九牧林”始祖林披及其子林蕴、其孙林愿,居住莆田内陆的西天尾老家;从妈祖高祖林圉、曾祖林保吉、祖父林孚、父亲林惟慤,接连四代均居住于沿海之忠门湄洲地域,至今忠门王厝尚有其庙宇。显德元年(954年),统军兵马使林保吉(妈祖曾祖父)弃官回乡,隐退于浮曦(莆禧)西侧的贤良港,并筑“别业”,“侨居”于湄洲屿牛头山,今称祖庙山(而并非什么“上林”)。这就是说,妈祖世家之中,接连四代均居住于海滨湄洲,故称其原籍为“湄洲”;但这个沿海之大“湄洲”,绝非就是小小的湄洲屿。

其实,湄洲岛从来就没有上林这个地名,所谓明末清初照乘和尚(当时湄洲妈祖庙主持)的石刻“上林文物”,本身就疑点重重。笔者几年前曾在文章中提议,应当请权威文物专家实地鉴定一下真伪,即“天妃故里”和“天妃祖籍地名上林”,是真的“明代文物”,还是伪造的假文物?

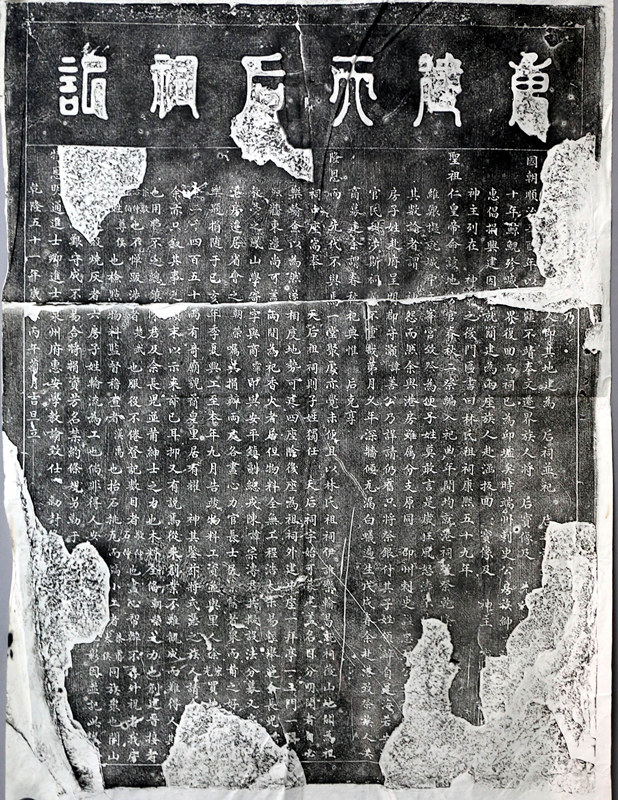

▲这是真文物:重修天后祖祠碑记

总之,简单地将“故里”“祖籍地”认定为出生地,完全是违背生活常识的无知和武断;任何真学者,绝不该一而再、再而三地犯如此低级的常识性错误;假如是别有用心的伪学者,那就另当别论,不与为谋。

作者:许更生

|