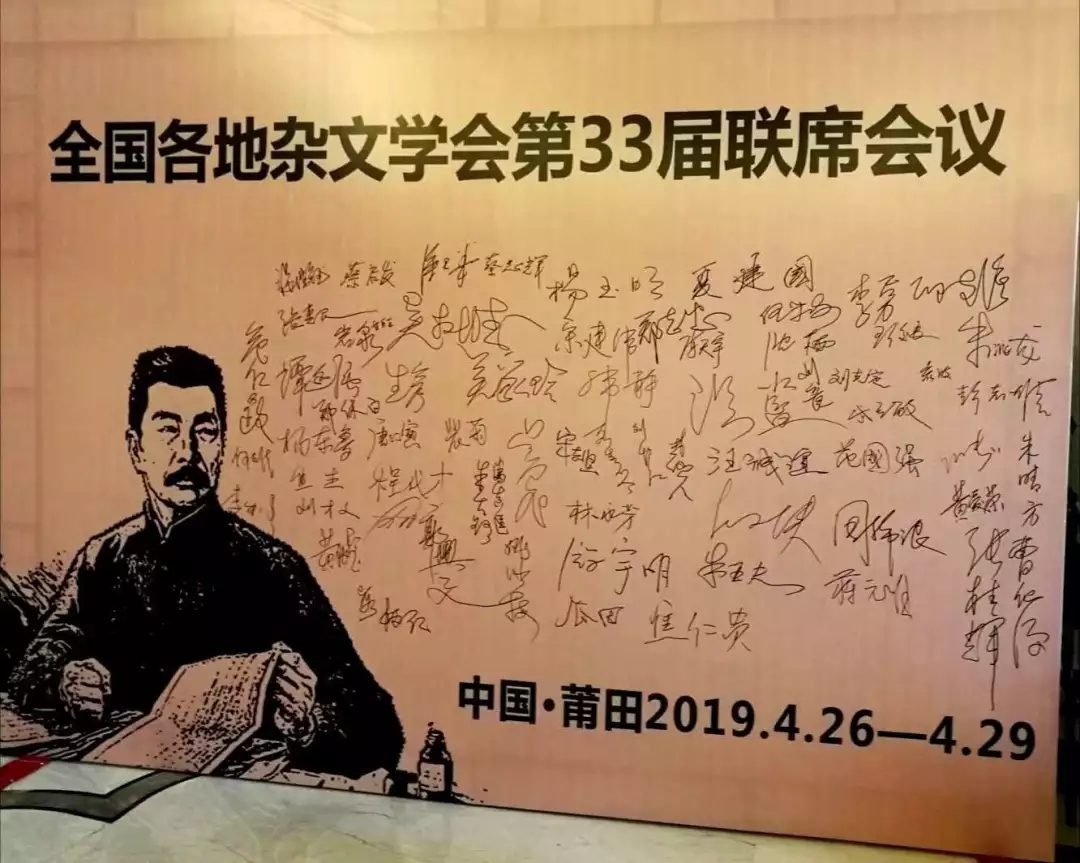

全国杂文大咖作品选登(八)

2019-05-26 责任编辑:贤良港 我来说两句

|

文/ 沈 栖

福建莆田湄洲湾贤良港诞生了妈祖。一千多年来,她为社会传颂,为民众祭祀,“妈祖回娘家”庆典,已成为妈祖信俗世界非物质文化遗产的重要内容。

贤良港天后祖祠隆重举行纪念妈祖诞辰1059周年场面

这位人神合一的历史人物,既有人的平凡性、真实感,又有神的超越性、神秘感。

妈祖首先是人,一位史有实录的女子,姓林名默,小名默娘。宋代莆田人李丑父的《灵惠妃庙记》明确指出:妈祖于960年农历三月二十三日出生于莆田贤良港;清代举人林清标《敕封天后志》则认定她是莆田望族九牧林氏后裔,曾祖父林保吉曾任后周统军兵马使。林默自幼聪颖,8岁诵经礼佛,经高人传授“玄微秘法”,精研医理,治病救人,还识天文知水性,拯救渔舟商船于骇浪。短暂的28岁生命,她完全投身于为他人服务,无暇婚嫁。

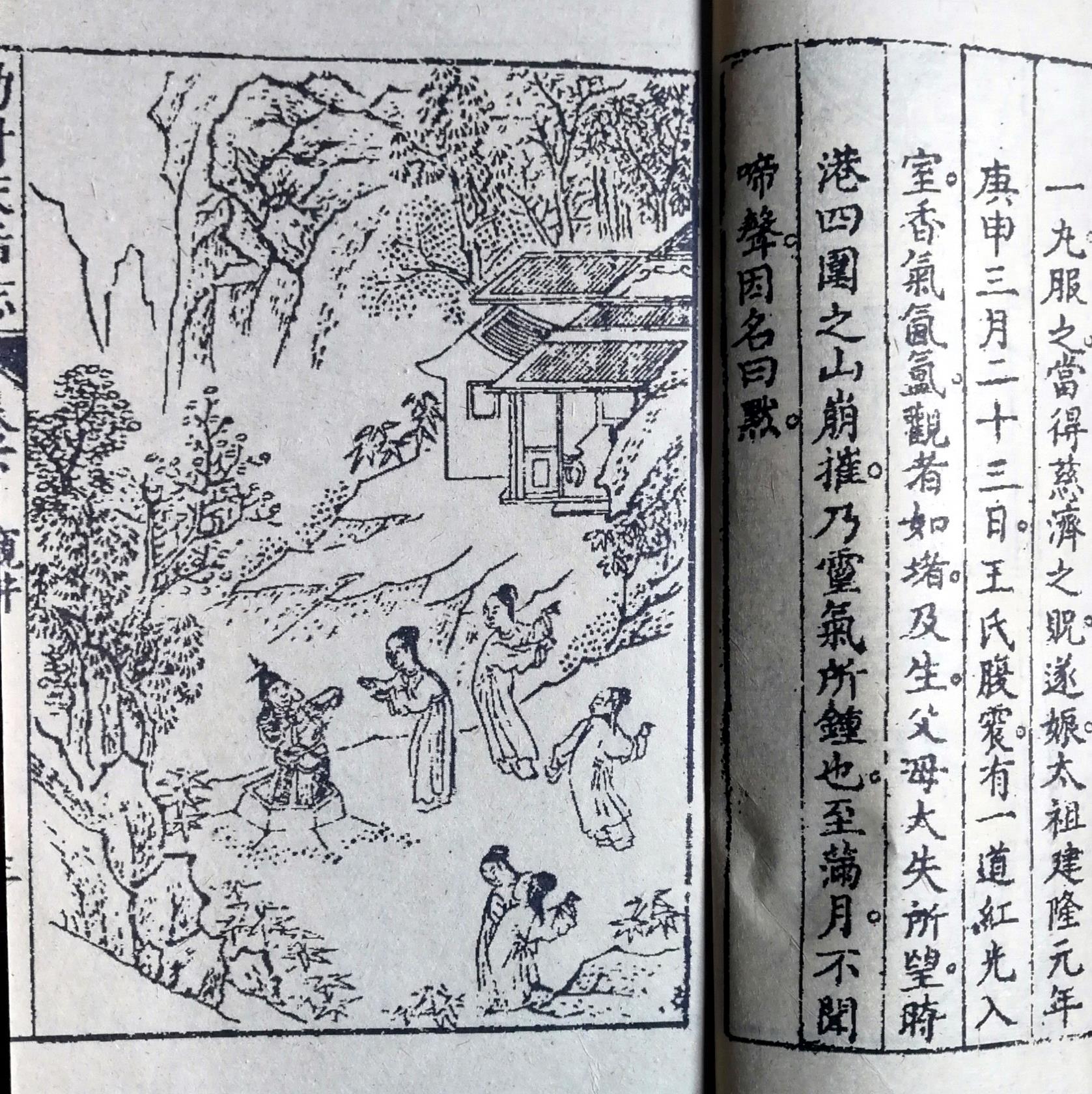

《妈祖诞降》图

妈祖又是一位神。987年农历九月初九,她在湄洲屿羽化后,乡亲们旋即在岛上立庙奉祀,成为人们敬仰、崇拜的“海神”。从宋朝到大清,历代皇帝36次褒封之,由“夫人”到“天妃”“天后”直至“天上圣母”。迄今已有41个国家和地区、6000多座庙宇供奉着她,信徒逾2亿。

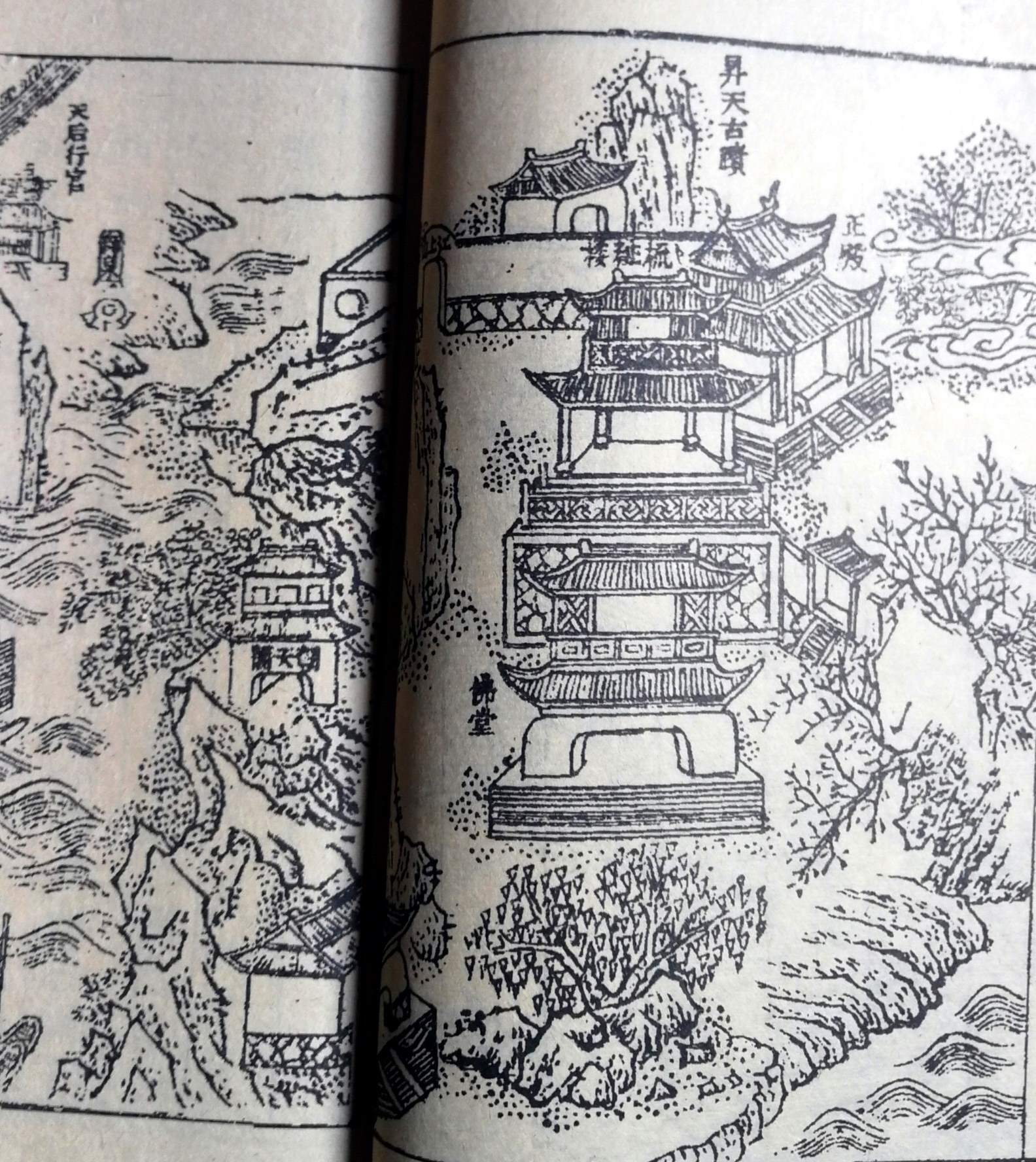

《湄屿升天古迹》图

千年以来,妈祖经历了一个由人而神的切换——由 “里中巫”嬗变为“通天神女”的过程,而且这个过程,几乎不需要时间的跨度。那么,它的契合点在哪里呢?

首先,神奇而美丽的传说助推了妈祖由人变成神的演化。《大清一统志》卷327载:妈祖“始生时,地变紫,有祥光异香”;《敕封天后志》则说:妈祖降生时,“一道红光从西北射室中,晶辉夺目……(贤良)港四周之山崩摧,乃灵气所钟也。”至今在贤良港,即使是目不识丁的老人也会咏颂这样一首有关妈祖的民谣:“大宋建隆正元年,阳春螺歌唱太平;突然一道红光闪,林府诞降小默娘……”这些异人降生时出现的征象,再加上诸如“祷雨除患”“湄屿飞升”“航海寻兄”的传说故事及“菜屿长青”“窥井得符”等遗迹,使得妈祖更具魅力,令人信仰。恰如德国人类学家F•施密特所说:“尽管是编织的传说,但一旦历久不衰,人们往往会信服而给传主一个敬慕的目光。”妈祖当不例外。

英国孔子学院学生参加贤良港天后祖祠妈祖回娘家祭典活动

中国传统文化的根基是圣贤崇拜,这跟西方文化以上帝崇拜为根基迥然不同。上帝崇拜的终极关怀是能不能进天国,而圣贤崇拜的终极关怀则是能不能泽被后世,能不能垂范后昆。能泽被后世、垂范后昆的便是虽死不朽。所以,中国人的历史感颇强,喜欢在圣贤的嘉言懿行中寻找榜样以造福子孙。妈祖由人到神的切换便是一个显例,她成为了联结广大信众情感、信念的坚实纽带。

其次,莆田的宗教文化也是妈祖人神切换的重要契合点之一。略考社会文化背景,妈祖出世时,莆田的宗教文化已相当发达。早在南朝,佛教即传入莆田,唐代盛行儒学、道教,唐宋两代,莆田已形成了儒、道、释三教合流的态势。开发于唐代的贤良港到了宋初,庙寺林立,宗教文化浸润,妈祖文化无疑是在三教合一的潮流下产生、形成、光大的。莆田的宗教文化不仅对妈祖带来切骨入髓的影响,也给世人信奉、崇拜妈祖提供了厚实的土壤和巨大的空间。

海内外妈祖信众在天后祖祠进香祈福

妈祖人神切换还有一个重要的契合点便是“大善、大爱、包容”的道德诉求。妈祖绝非虚构的神祗,她生前集年轻、美貌、善良、慈爱、宽容等优点于一身,当地百姓不忍直面其死去,传其羽化登仙,且将妈祖精神中的“大善、大爱、包容”视为道德诉求的具象标识。历朝历代的民间信仰素来是丰富多彩,但多为自生自灭,而妈祖信仰则是日隆,何以故?因为注重人际关系,由血亲关系而推广到社会,由家族而扩展到国家与天下,是中华文明中道德构建的一贯思路,妈祖精神正是沿袭着这一思路,彰显出中华民族性格友爱善良的品质特性。这也许就是海峡两岸以及五大洲华裔共同敬奉妈祖为神的深层次渊源。 2019.5.17

作者简介:

沈 栖,上海市作家协会会员,上海东方网特约评论员,《上海法治报》原副总编辑、高级编辑。著有《林语堂散文赏析》,出版《明天的废话》、《思想者的自白》、《公民的闲话》、《余墨谈屑》等9本杂文集,有作品收入《中国新文学大系 杂文卷(1978–2000年)》及连年多种杂文年选本。

|